A los que crean

Existe una cosa hacia la que profeso una profunda devoción y un neutral respeto, desligado de gustos, preferencias y opiniones: la pasión por crear. Me cuesta encontrar actos tan venerables como el de entregarse a la creación artística, ya sea esta cinematográfica, literaria, pictórica o la que fuere. Bien puedo aborrecer hasta la náusea la música de tal banda, o rechazar la pedantería de tal cineasta o escritor, que no menguará en absoluto el respeto esencial que les profesaré en tanto creadores. Debe ser parecido al respeto que los generales de bandos enfrentados sienten unos hacia otros, en tanto hombres de guerra, independientemente del deseo que sienten de aniquilarse mutuamente.

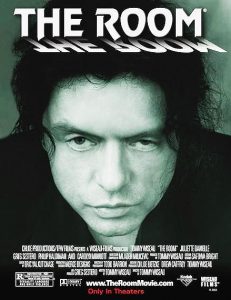

En estos días en los que se habla de la última película de James Franco, The Disaster Artist, está bien que se rinda el debido homenaje a todos aquellos que de manera continua o esporádica, con resultados hermosos o disparatados, se han entregado o se entregan al acto dionisíaco de la creación. The Disaster Artist, para quien no esté al tanto, narra las peripecias que dieron lugar al aberrante nacimiento de The Room, película producida, escrita y protagonizada por Tommy Wiseau en 2003. Yo tan sólo pude ver los primeros diez minutos de la cinta y fueron más que suficientes  para quedarme perplejo, en un estado entre la estupefacción y la incredulidad. Me he prometido a mí mismo verla entera para tratar de entender cómo es posible alargar tal despropósito durante más de noventa minutos. Dicho esto, no es menos verdad el hecho de que este tipo de subproductos producen una especie de atracción adictiva en la que el espectador se ve atrapado, de manera irremediable, por la incongruente concatenación de fotogramas y situaciones absurdas que le asaltan como una broma desde el otro lado de la pantalla. Uno se pregunta cómo es posible que alguien pueda concebir un guión tan horrendo, ejecutarlo de una forma tan infame (no hay otra manera, en realidad, de llevarlo a cabo ya que, como alguien dijo una vez, es posible hacer una mala película con un buen guión, pero no es posible hacer una buena película con un guión malo), desde la lamentable puesta en escena hasta las inclasificables interpretaciones, todo ello, y esto es lo peor de todo, sin darse cuenta del bochorno que supone y provoca. Se podría pensar que quien perpetra semejante ultraje al arte y al buen gusto en general no puede ser más que un loco, o un tonto. Puede que quizás ambas. Sin embargo, yo lo que veo, y lo que queda bajo la ineptitud y la vergüenza, es un creador, un creador al que impelen los mismos resortes que a aquellos otros, dotados con el genio creativo, capaces de construir grandes obras maestras. El bueno de Tommy, al que ni siquiera el físico parece pedirle que se ponga delante de una cámara, un día sintió que quería ser cineasta, que quería contar una historia e invirtió seis millones de dólares para hacer su sueño realidad. Y lo hizo. La película, como no podía ser de otra manera, fue vilipendiada y destrozada por la crítica. Ironías de la vida, hoy ha alcanzado estatus de película de culto y es proyectada en multitud de festivales por todo el mundo (este fenómeno merece una reflexión aparte). A Wiseau nunca le importaron las críticas, su única ambición había sido sacar adelante su película. Por encima de la lógica, el sentido común, y el buen gusto, siempre estuvo su pasión, una pasión que le condujo a acometer un atropello que, quince años después de su estreno, sigue atrapando a miles de personas frente a la pantalla preguntándose qué diablos pasa por la cabeza de un ser humano para generar semejante basura y no sentir ni la mas mínima vergüenza por ello. La respuesta es la pasión.

para quedarme perplejo, en un estado entre la estupefacción y la incredulidad. Me he prometido a mí mismo verla entera para tratar de entender cómo es posible alargar tal despropósito durante más de noventa minutos. Dicho esto, no es menos verdad el hecho de que este tipo de subproductos producen una especie de atracción adictiva en la que el espectador se ve atrapado, de manera irremediable, por la incongruente concatenación de fotogramas y situaciones absurdas que le asaltan como una broma desde el otro lado de la pantalla. Uno se pregunta cómo es posible que alguien pueda concebir un guión tan horrendo, ejecutarlo de una forma tan infame (no hay otra manera, en realidad, de llevarlo a cabo ya que, como alguien dijo una vez, es posible hacer una mala película con un buen guión, pero no es posible hacer una buena película con un guión malo), desde la lamentable puesta en escena hasta las inclasificables interpretaciones, todo ello, y esto es lo peor de todo, sin darse cuenta del bochorno que supone y provoca. Se podría pensar que quien perpetra semejante ultraje al arte y al buen gusto en general no puede ser más que un loco, o un tonto. Puede que quizás ambas. Sin embargo, yo lo que veo, y lo que queda bajo la ineptitud y la vergüenza, es un creador, un creador al que impelen los mismos resortes que a aquellos otros, dotados con el genio creativo, capaces de construir grandes obras maestras. El bueno de Tommy, al que ni siquiera el físico parece pedirle que se ponga delante de una cámara, un día sintió que quería ser cineasta, que quería contar una historia e invirtió seis millones de dólares para hacer su sueño realidad. Y lo hizo. La película, como no podía ser de otra manera, fue vilipendiada y destrozada por la crítica. Ironías de la vida, hoy ha alcanzado estatus de película de culto y es proyectada en multitud de festivales por todo el mundo (este fenómeno merece una reflexión aparte). A Wiseau nunca le importaron las críticas, su única ambición había sido sacar adelante su película. Por encima de la lógica, el sentido común, y el buen gusto, siempre estuvo su pasión, una pasión que le condujo a acometer un atropello que, quince años después de su estreno, sigue atrapando a miles de personas frente a la pantalla preguntándose qué diablos pasa por la cabeza de un ser humano para generar semejante basura y no sentir ni la mas mínima vergüenza por ello. La respuesta es la pasión.

La pasión que, por ejemplo, movió a Ed Wood durante toda su vida y que Tim Burton retrató magistralmente en su película homónima. Ambos filmes son un homenaje a esa fiebre que coloniza el espíritu de ciertos seres humanos, como un virus incurable que se extiende por entre toda una vida, llenándola de luz, enfermándola, arrastrándola a migrar por mundos soñados que acaban encarnándose como entidades libres, a renunciar a una realidad que quizás nunca fue lo convincente que habría cabido esperar como para satisfacer el deseo de permanecer en ella. Por ello, el creador se entrega a forjar otras realidades que ya no sólo sustituyan a esta, sino que la engrandezcan, que la hagan más fructífera y apetecible. Cuando, entregado sin ambages al acto de crear, el individuo se deja poseer por ese arrebato febril, siente que las palabras o las imágenes, las historias, o los trazos, o las notas cobran vida, siendo posible sentir cómo el aliento que los anima ya deja de pertenecerle de forma exclusiva como creador, quedando incluso el propio individuo disipado bajo la bruma que emerge de su propia obra, como si la vida, una vez surgida de los abismos recónditos de una conciencia, se integrara por un arcaico automatismo en su propio cauce. Nada tan parecido a la paternidad o la maternidad. Tim Burton decidió omitir de su película la miseria material y espiritual a la que se vio abocado Ed Wood al final de su vida, arruinado y alcoholizado hasta su muerte con cincuenta y seis años.  Alguien podría decir que es una forma de maquillar la realidad para hacerla más aceptable, más amable. Realmente, es una cuestión de énfasis. Él quiso enfatizar la faceta de creador apasionado, de padre de criaturas imposibles, ajeno a los juicios y prejuicios de críticos y mentes bien pensantes, de hombre diluido en el flujo de su propia pasión. Poco importaban lo hilarante de sus ideas, lo disparatado de sus guiones y lo chapucero de su puesta en escena, al igual que tampoco importaban la crueldad y la indiferencia con que la vida acabó engulléndolo prematuramente. Por encima de todo ello estaba, y está, ese arrebato infantil que le animó a narrar su mundo único de una manera única.

Alguien podría decir que es una forma de maquillar la realidad para hacerla más aceptable, más amable. Realmente, es una cuestión de énfasis. Él quiso enfatizar la faceta de creador apasionado, de padre de criaturas imposibles, ajeno a los juicios y prejuicios de críticos y mentes bien pensantes, de hombre diluido en el flujo de su propia pasión. Poco importaban lo hilarante de sus ideas, lo disparatado de sus guiones y lo chapucero de su puesta en escena, al igual que tampoco importaban la crueldad y la indiferencia con que la vida acabó engulléndolo prematuramente. Por encima de todo ello estaba, y está, ese arrebato infantil que le animó a narrar su mundo único de una manera única.

Porque dar a luz -y la creación artística es dar a luz, como un reverso espiritual del alumbramiento biológico -, es una tarea dolorosa, como una agonía en la que entregar en sacrificio la propia existencia bajo la tutela de una sed perpetua. Es por ello que venero a todos aquellos que se inmolan para calmar esa sed persistente con el fin de contar una historia, ya sea una épica y gigantesca historia de amor o una pequeña tragedia cotidiana, ya sea con la intención de representar fielmente la realidad o de de-construirla y distorsionarla, de protestar o de hacer reír, de quebrantar fes e inocencias o de renovar esperanzas, con un equipo de miles de personas y la gran industria postrada a tus pies o en solitario, con la única compañía de la cámara del móvil. No importa que la historia sea demasiado oscura o demasiado optimista, que pueda parecer demasiado compleja o demasiado simple, tan sólo hay que contarla, es lo único relevante. Crear. Desde esta última fila parece como si escuchara aquella voz que gritó a Zaratustra: “¡di tu palabra y hazte pedazos!”. No se me ocurre un mandato mejor al que consagrarse.

J.F.